这是一场持续多年的倾情相助,承载着中航工业对关岭的深情厚谊。

连日来,在关岭自治县,省级、县级非遗传承人等培训老师纷纷走进岭绣坊,通过实操实训、订单式培训、上门培训、远程培训等多种形式,“我教、你学、你做、我收”,让关岭的广大绣娘将“指尖技艺”变为“指尖经济”。

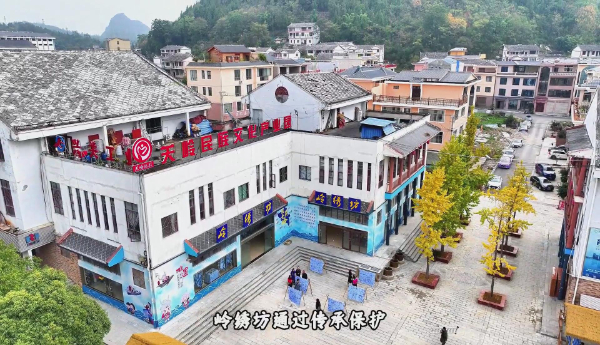

在广州,来自关岭的岭绣坊负责人赖先红与花都区相关企业签订协议将关岭的农特产品不断推向广州大湾区,一年半的时间,已经成为关岭开展非遗传承培训、联农带农的文化企业,培训绣娘超过1000余人次。

“一开始我不知道要做什么才能助农增收,只能做农特产品销售。后来发现关岭的非遗文化非常多,她们平常穿的衣服,就是通过蜡染、扎染等传统工艺自己制作的,只要进一步加以转化,就能得到独特的产品。”2019年,赖先红从四川来到关岭,起步颇为艰难,场地和资金都是摆在面前亟待解决的难题。

正在赖先红不知所措的时候,2023年8月,这两样难题一下子迎刃而解。“来到关岭,当时我就想要怎么样才让将弘扬非遗文化与带领群众增收结合起来,在与赖先红接触过后,我们的想法不谋而合。”中航工业集团派遣到关岭挂任县委常委、副县长的杨彦鹏说,“由我去协调场地,再寻求‘娘家人’中航工业集团投入60万元作为启动资金”。

就这样,一家集生产制作、工匠培训、研学体验为一体的乡村振兴联农带农的非遗民族工坊应运而生,成为首家入驻关岭民族文化产业园的企业。

年近60岁的县级布依族蜡染非遗传承人陈洪从15岁就开始从事蜡染、扎染制作,自己开过手工作坊,技艺炉火纯青,现在则常驻岭绣坊,负责大笔订单的制作,以及学员培训。

“在这里,我感觉找到了归宿。能够发挥自己的特长,把非遗文化传播给更多人,也有了一份可观的收入。”陈洪在岭绣坊的日子很舒心。

冬日暖阳生。在岭绣坊内,参加培训的绣娘们脸上充满笑意,她们身前铺展的是画布,手中挥舞的是蜡刀,心里描绘的是乡村振兴的致富蓝图。

“从2022心中就有了这样的思路,但是有想法还得有资金、有场地,可以说没有杨彦鹏副县长就没有岭绣坊的今天。”赖先红说,“现在我们推出的服饰、航空等文创产品62种。设计制作了包含关岭牛、关岭椒、关岭茶等16种农产品,同时将牛角、牛骨生产出梳子、簪子、杯子、挂件等工艺品远销广西、青海、西藏等地,销售金额达168万元”。

岭绣坊的成功让杨彦鹏看到了如何将“指尖技艺”变为“指尖经济”的美好前景,也让文化帮扶也成为航空帮扶的特色帮扶项目。“今年,我们和紫云对接,申请在这两个全国重点帮扶县开展民族文化技艺传承帮扶项目,共同打造‘关紫联创’非遗文创工坊。”杨彦鹏表示,“我们将履行好央企社会责任,突出航天科技特色,以航天智慧助力关岭绘就一幅乡村振兴新画卷”。

在推进关岭乡村振兴的道路上,如何巧手描绘乡村振兴新画卷,是作为定点帮扶单位航空工业集团的一项重点任务。去年以来,航空工业以“八项帮扶举措”助力“五大振兴”,围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,做到“帮扶政策不变、资金不减、力度不降”,一笔笔资金持续涌入关岭,一个个民生项目落地实施,一辆辆消费快车直达中航工业,一场场务实合作收获满满。

时光轮转,初心不忘。在关岭高质量推动乡村振兴的大道上,航空工业带着大爱与奉献,与关岭自治县心手相牵、风雨同舟,一幅央地携手、苦干实干、富民兴关的锦绣画卷正在关岭大地徐徐展开。(张立)