他9岁双目失明,却独自坐上绿皮火车,远赴他乡求学;他立志成为老师,回到母校,一站讲台就是二十年。从触摸盲文课本,到手把手教学生,再到为城市电梯贴上盲文……王洪波老师用自己的半生证明:真正的光明,源于内心不灭的向往。今天,让我们一起走进他的故事。

【以下为受访者王洪波口述整理】

1975年,我出生在贵阳一个叫东风的小镇。两岁时,因恶性眼癌,我的右眼被迫摘除。那时我还小,并不太明白“失去”的意义。左眼尚能看见蓝天、稻田、奔跑的小伙伴,那些颜色和画面,像一张张老照片,至今仍清晰地印在我心底。

九岁那年,左眼也开始模糊。父亲带着我跑遍北京、上海,可那个年代,这种眼癌几乎无药可医。最终,我们还是回到了贵阳。那一年,我的左眼也被摘除了,从此彻底走进了黑暗。

很多人以为失明会让人彻底崩溃,但我并未陷入无尽的悲伤。更多时候,只是感受到行动上的不便。朋友们一个个去上学了,渐渐很少来找我玩。孤单吗?有一点,但慢慢也就习惯了。父母从没把我当成需要可怜的孩子,他们总在生活的细节里,悄悄为我“松绑”。

记得过年放鞭炮,我也想去点。父亲就用报纸卷着鞭炮让我拿在手里,帮我点火。后来我胆子大了,甚至敢拆开鞭炮,左手捏引线,右手点火,“嘶”的一声响起,就赶紧扔出去。现在回想,正是这些在安全前提下的尝试,让我相信:我依然可以体验生活的各种可能。

1984年,父亲在村里开了个小商店。有一天他从城里带回一个小盒子,我摸了好久,才发现那是一个收音机。它从此成了我最忠实的伙伴。每天,我按时打开收听“小喇叭”节目,也在那时第一次听到张海迪的故事,第一次知道——原来盲人也可以上学。

一个念头,就这样悄悄种进心里:我要读书。

父母很支持我的想法。几经打听,我们找到了贵阳市盲聋哑学校,那是当时贵阳唯一接收盲人学生的地方。十岁那年,同样是盲人的魏弼如老师“面试”了我。他摸了摸我的头,说:“这孩子可以来上学。”

就这样,我顺利开启了上学之路。

每个寒暑假,魏老师都会给我们借盲文书。我的盲文摸读和书写基础,就是在那时打下的,后来还在全国比赛中拿过奖。魏老师常说:“知识不仅要学,还要传下去。”这句话,像一颗种子在我心底生根发芽。

小学毕业那年,贵州还没有盲人初中。很多同学去学了按摩,早早踏入社会。我也尝试过参加电话接线员培训,可心里始终放不下读书的念头。

1991年3月,哥哥带我去昆明求学,却因信息不畅,学校不收插班生,我们只好返回贵阳。那段时间,我常觉得前路茫茫,不知道未来在哪里。

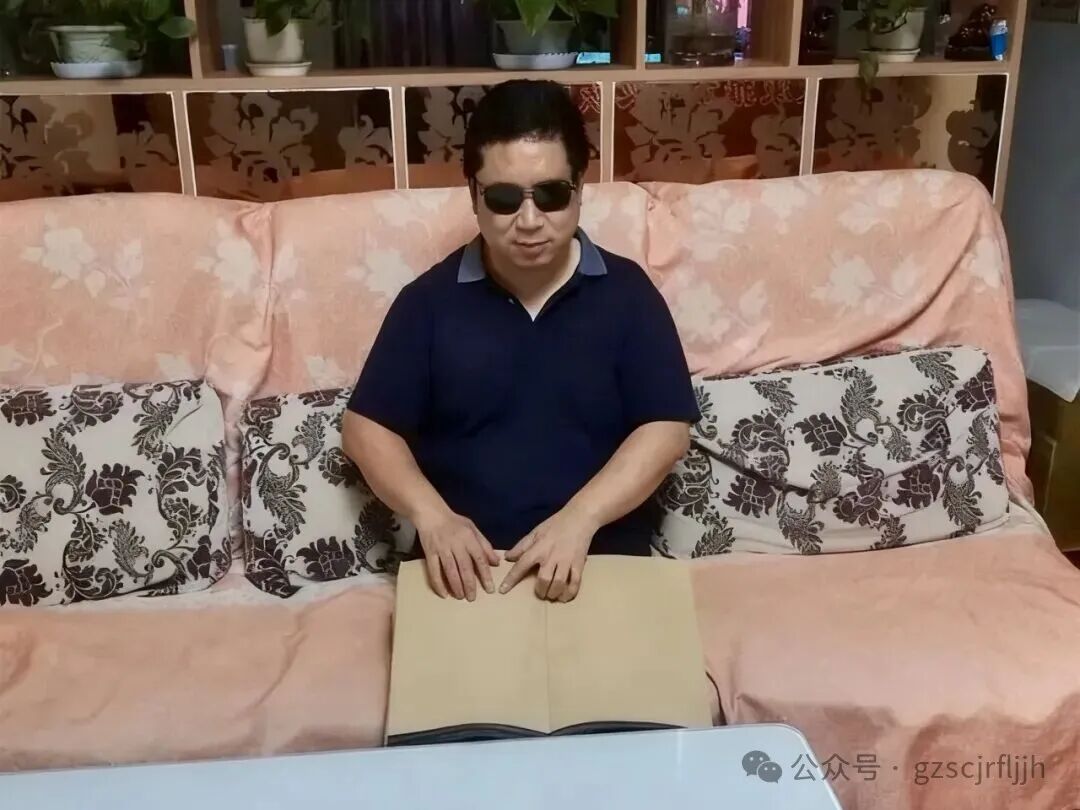

后来,我从中国盲文出版社买了很多盲文教材和课外书,《水浒传》《三国演义》《巴黎圣母院》《简爱》……在那些凸起的文字里,我摸到了更广阔的世界,也再次坚定了上学的决心。

北京上海太远,四川离家近一些。我就用盲文写了封信寄给成都市盲校,问他们能不能接收我。没想到,真的收到了回信!1991年9月,哥哥送我去了成都。

去成都,最大的困难是交通。哥哥不能每次都接送,十六岁的我,必须学会自己坐火车。泡面、找洗手间、数着座位认方向……我一点点锻炼着自己。

那些年,在火车上遇到了很多温暖的人:有人帮我泡面,下车有人提醒,出站也有人带我去坐公交。这些细小的善意,我一直记得。

刚去成都盲校那会儿,我有点跟不上。毕竟一年没上学了,数理化尤其吃力。所以别人下课出去玩,我就留在教室复习。几个月后的一次语文测验,我考了满分。

初二那年,我给自己定了一个目标:考上长春大学特殊教育学院。从初二下学期开始,我全力备考,自学高中课程,不懂就问老师。那时候资料大多是汉字版,班主任、语文老师、数学老师,还有低视力的同学,都在帮我读资料。我就用录音机录下来,一遍遍反复地听。

到了初三,我向学校申请只上主科,不上体育课,把所有时间都用来复习。那段时间真是“书不离手”,有时复习到听见鸡叫才睡,早上六七点又爬起来继续。1994年,长春大学在武汉设了考点,父母没时间送我,一位高我一级的同学主动带我去。

有老师担心:万一他考上了我没考上怎么办?但我相信,我们都能行。

最后,我们真的都考上了公费生。

坐绿皮火车去长春上学要中转,对我来说并不方便,即便如此,除了第一次父亲接送外,大学三年都是我一个人往返学校。我学的是按摩专业,练手法并不容易,有时在沙袋上练习手皮都会磨破,但还是坚持了下来。

1997年大学毕业,我的魏老师却因食道癌离世,年仅53岁。同年9月,我回到贵阳市盲聋哑学校任教,成为了一名盲人教师,教按摩、数学、思想品德……继续做魏老师曾经做的事。

这一教,就是二十年。

第一次站上讲台,心情很复杂。从农村走到城市,实现了当老师的梦想,心里很高兴,但也怕自己教不好学生。

1997年电脑还未普及,备课全靠教材,盲文资料很少。同事还有我的爱人就帮我读汉字资料,我用盲文板和盲文笔一点一点“戳”写下来。有时要写几页,甚至几十页。

上课时,我尽量讲得深入浅出,手把手地教学生。课后了解他们的近况,拿好吃的招待他们,开导情绪低落的孩子。看着他们慢慢开心起来,学习也有了进步,心里特别欣慰。我想,魏老师也会为我感到开心吧。

2016年,贵州特教中等职业技术学校正式成立,更多视力障碍青少年终于可以在省内继续深造。我主动申请去学校,创办中医康复保健专业,教他们解剖、按摩手法、经络课程。这一教,又是九年。

除了日常教学,我也给学生讲魏老师的故事,讲我的经历,希望他们毕业后能走得更远。

学生吴磊去北京学了钢琴调律,现在是贵阳唯一的盲人钢琴调律师;学生龙威考上了长春大学,毕业后在老家盲人医院工作,去年通过公开招考,成为贵阳市康复院的在编盲人医师;还有低视力学生徐彩虹,来学校后我教她盲文,她学得很快,后来也考上了长春大学。

“知识不仅要学,还要传下去。”在教书育人的这些年里,我渐渐对魏老师的话有了更深的理解。教育的能量,原来可以溢出课堂,流向更广阔的地方,去推动一些实实在在的改变。

每年助残日

王洪波带头走进社区进行公益按摩

盲人独立坐电梯其实特别困难,每部电梯按钮排列不同,而且没有盲文。2006年,我和一位做设备的老总商量,设计出电梯盲文贴。后来,贵阳有两三百部电梯陆续贴上了盲文贴,覆盖医院、酒店场所,这个做法也推广到了省外。

这些年,我也组建了盲人跑团。每星期六早上八点,在观山湖公园,志愿者用陪伴绳带着盲人跑步。有的小伙伴从5公里跑到全马,甚至去外地参加盲跑活动。奔跑,不只是锻炼身体,更是奔向更开阔的人生。

现在我主要靠语音软件使用手机和电脑,微信、抖音、滴滴打车……这些都能独立操作。科技给了我们更多可能,而教育,让我们有了走得更远的力量。

去年,贵阳市特殊教育学校有两名学生用盲文参加普通高考,考上了心仪的大学和专业,这让我们看到,只要努力,盲人的路会越走越宽。未来,我最想做的就是继续拓宽盲人的就业渠道。

教育这条路,我会继续走下去。