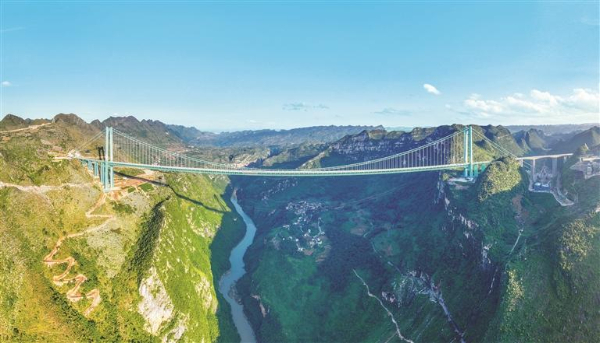

9月16日拍摄的世界第一高桥花江峡谷大桥。记者 刘朝富 摄

“望山跑死马”——站在花江峡谷边缘,四周山势巍峨,对岸清晰可见,然而实际绕行却需耗费两小时。山风呼啸,谷底江水奔腾不息,两岸村民的日常生活被这天堑无情割裂。

然而,这一切将在9月底迎来彻底改变——

安顺市关岭自治县与黔西南州贞丰县之间,一座超大跨径钢桁梁悬索桥如钢铁巨龙般凌空飞架,桥塔高耸入云,缆索纵横交织。科技赋能,天堑变通途,镌刻着“中国制造”与“贵州智慧”科技丰碑的六安高速花江峡谷大桥通车后,昔日两小时的艰难跋涉,将缩短为仅需两分钟的车程。

科技“驭风”,让大桥在峡谷里“站稳脚跟”

在机械的轰鸣声中,工程车辆往来穿梭……9月16日,在花江峡谷大桥项目现场,工人们正在六百多米的高空进行最后阶段的紧张作业。

施工条件复杂、技术空白多等现状是摆在众多世界级桥梁建设者面前的共性难题,花江峡谷大桥的建设也不例外。

大桥下方,峡谷两侧峭壁巍峨耸立,山体表面凹凸不平,底部流淌着一条河流,景观绝美。然而如此壮丽景色的背后,却隐藏着一个“捣蛋鬼”——风。

贵州交投集团所属桥梁集团花江峡谷大桥项目总工程师刘豪感慨,风来到峡谷后,山体收窄,风力可能会陡然增大。同时在不同山体的作用下,风力风向都会发生改变。“峡谷风瞬间可能达到10多级,不受控制的风对施工的安全及桥体结构都会带来很大影响。我们不能改变风,但能改变风的作用方向。”

带着思考,团队进行严格的风洞试验。通过缩小比例的模型在风洞里模拟出真实复杂的风环境,再将风洞实验和电脑里的虚拟模型结合起来,让桥梁的抗风设计更加完美。

同时,为了捕捉风,又“派出”24小时值守的多普勒激光雷达测风系统,从设计到运营全周期精准捕捉风语。

了解风后,团队创新采用“流线型钢桁梁+中央稳定板”抗风组合,引导风分散开来,让桥摆脱风的“纠缠”。

科技造“智桥”,从混凝土到主缆的创新突围

“这个超级工程,全世界都没有现成的模板可以抄,难题只有靠创新来解决。”施工现场,技术员一边盯着温控系统屏幕一边感慨。喀斯特山区地质复杂,就连最基础的混凝土浇筑都是一场硬仗。

仅安龙岸锚碇,混凝土用量就达16.4万立方米,大体积浇筑易因“水化热”产生温差裂缝,影响安全。团队成立攻关组,自主研发智能温控系统:提前埋入冷却水管与智能芯片,通过手机、电脑实时监测温差;再设“冷热双水池”,温度高就输冷水,温度低就输热水,还能控水流速防降温过快开裂。

“这个桥科技含量满满,我感受最深的就是主缆的设计与建造。”站在桥上,贵州交投集团所属桥梁集团六安8标项目质检科科长邓果看着这个自己待了4年的地方说,主缆是悬索桥的主要受力构件,被誉为悬索桥的“生命线”。这次交投集团联合贵绳集团,以及国内高校共同研发了智慧索,在主缆中心嵌入感应芯片及光纤通信,利用科技手段为桥梁健康监测提供了有力保障。

此外,考虑到主缆的不可更换性及风险,为主缆进行的防护抗火段有11道工序,穿5层“新衣”,但是整个厚度不超1厘米,并不会影响到主缆正常使用。

花江峡谷大桥的建成,不仅仅是钢筋混凝土的堆砌,更是无人机技术、BIM建模、智能监测、超高强度材料和新工艺工法的集大成者,是中国基建技术和工程智慧在极端条件下的集中体现。

如今,花江峡谷大桥已先后获授权发明专利17项,实用新型专利4项,部分经验被纳入国家桥梁技术标准。

科技融旅,一桥藏尽山水与人文

夕阳西下,余晖为大桥镀上一层金边。施工暂歇,但精彩的测试才刚刚开始——忽然间,桥体中央喷射出一道巨大水幕,激光投影跃动变换,300米长的水幕画卷中,动态展现贵州的山水意境与人文故事……通过智能控制,灯光、水雾、影像与音乐协同起舞,整座峡谷化身沉浸式剧场。

“这不仅能看,还能互动。”贵州交投集团所属产业集团市场发展部部长肖佑铭介绍,所有灯光不仅能通过智能系统联动,还能随数字艺术、光影韵律切换场景,重构大桥的立体美感。

桥旅融合的巧思不止于此:207米高的高空观光电梯,以4米/秒的速度运行,1分钟就能载游客到主塔顶峰,全方位俯瞰峡谷壮阔。

就连主梁的水平稳定板(原抗风构件),也变身成了空中极限竞速跑道。

“从第一张图纸开始,旅游功能就已写入基因。”肖佑铭指着梁底预埋的构件介绍道。这些如今看似普通的金属件,正是为未来蹦极、滑索等体验项目所预留的接口。这座桥的“旅+”,是早早就规划好的“加分项”。(记者 祝庆庆)