杨丽莙在进行图案上蜡

立夏过后,天气晴好,5月12日,毕节市织金县上坪寨乡八寨村,忙碌了整整一个上午家务的杨丽莙,摊开了长长的布条,用细小的蜡刀继续昨天的工程。今天,这件鹭鸟纹彩色蜡染衣裙仿制画蜡工序即将圆满完工。

一点一滴一勾画,一笔一画一思考,她胸有成竹的样子,让你无法与她家庭主妇的角色联系起来。从2025年元月初开始,就在这块长65厘米、通宽520厘米左右的自制麻布上,断断续续,她用了将近6个月的时间。

“这个鸟纹的嘴型还是不够逼真,嘴角还得上翘一些。”“这个手工麻布画起来确实很费劲,不好定型嘛。”丈夫何易隆是个挑剔的人,不时都会来到现场指指点点,他严苛的表情,让妻子杨丽莙像是一个犯了错的小学生。

不依规矩,也成方圆。从布料剪裁、折布定位到指绘外框,不依赖任何现代测量绘画工具,仅凭一个拇指指尖和一把画蜡蜡刀,杨丽莙胸有成竹,精美的图案在白色的布条上逐渐明朗和清晰起来。

1987年,在贵州省斯拉河畔的桃花棺材洞,出土了中国考古界首批彩染实物、国家一级文物——鹭鸟纹彩色蜡染衣裙。这一发现,填补了中国染织史的空白,更为震撼的是,其染色技术在业界一直被盛誉为“不可逾越的巅峰”。

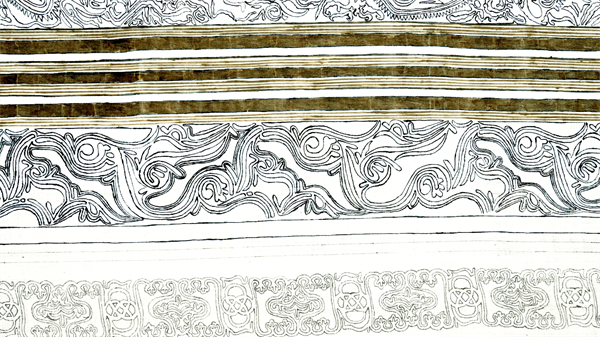

已上蜡的鹭鸟纹彩色蜡染衣裙图案

从1999年开始,历时26年,毕节市织金县上坪寨乡农民何易隆在抢救性挖掘整理保护传承其他文化遗产的同时,一直不间断地搜集该文物的相关资料、反复前往贵州省博物馆参观、多次到文物出土地采访。何易隆介绍:“在斯拉河流域两岸,鹭鸟纹彩色蜡染带有厚重民族文化记忆的衣裙纹样,在当地苗族同胞的服饰上依然还有传承,比如‘阴阳鸟’‘生命树’等传统纹样,只不过是从具象纹样发展变化转向了抽象纹样。”

2022年12月28日,贵州省人民政府批准“黔西北文化生态保护区”设立为省级文化生态保护区,为着力保护传承地方苗族传统工艺和该文物承载的非遗元素,全力推动非遗文创的创造性转化和创新性发展,助力乡村振兴,何易隆夫妇做出了一个大胆的决定:对这一件鹭鸟纹彩色蜡染衣裙进行仿制,攀爬这道“不可逾越的巅峰”。

经过三年来大量的信息查阅、纹样复原、研究解读、染色试验,并与业内众多知名专家进行沟通和交流后,2025年元月7日,《黔西北文化生态保护区建设实施方案》出台后的第二天,何易隆夫妇创办的织金县三危山非遗博物馆正式启动了这件鹭鸟纹彩色蜡染衣裙的仿制工程。

来宾现场参观交流

在获悉何易隆将对这件鹭鸟纹彩色蜡染衣裙进行仿制后,贵州省社科院历史研究所原所长麻勇斌到现场参观交流并给予了高度评价。据何易隆介绍:“这件鹭鸟纹彩色蜡染衣裙套装的仿制,目前,只是完成了百褶裙蜡染工序中的一个流程,接下来,还将进行彩色染制和刺绣合成等工艺,预计在今年年底,彩染百褶裙将会完整地呈现出来。”(熊江 邓光昶 邓成皇)