古老的盐道,“踢踏”的马蹄声与“喳喳”的脚步声交织,饱含岁月沧桑与坚韧的悠长乐章缓缓奏响……

站在北盘江畔陡峭的磨河山悬崖上,看着脚下汹涌波涛之上的高家渡铁索桥,听着六盘水市水城区新街乡二台村老人们诉说百年光阴流转,那年那月那段岁月便在眼前舒展开来——

一条盐道串起的沧桑巨变

百年前,二台村曾是黔地居民上云南下两广的必经之路,因磨河山陡峭、北盘江凶险,过江而来准备爬山,或是下山就要过江的旅人,均要在这里歇歇脚养足精神再上路。于是,这里便成了马帮、商贩的聚集地。往来商旅众多,逐渐形成了一个小集市,许多农户也开始就地做生意,越来越热闹,“店子上”的名字也就叫响了。这个名字也一直沿用至今,成为今天的二台村“店子组”。

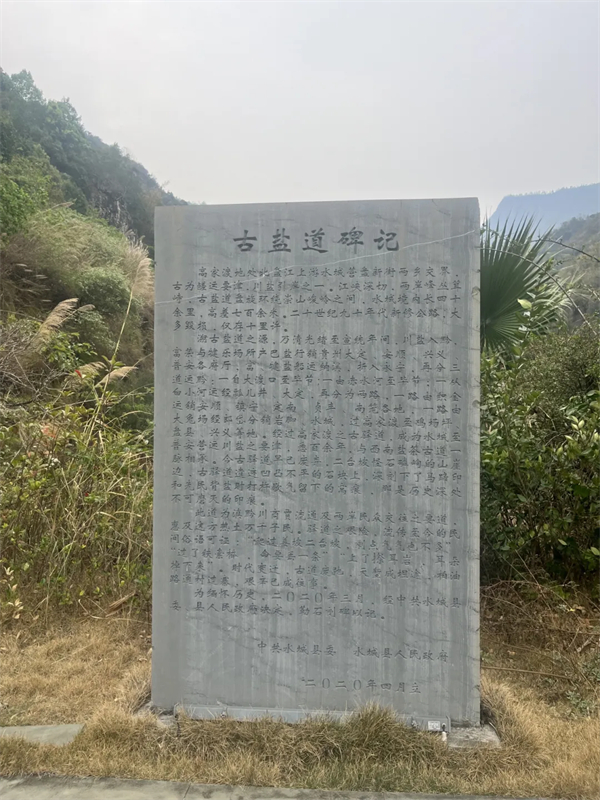

店子组边上就是当年的古盐道,沿着高耸的磨河山蜿蜒向上,宽处可两三人并排,窄处一人过也稍显危险,路面有石台阶亦有沙子路,偶尔还依稀在石板上看到马蹄印。因山势太陡,当时的人们用“爬江坡二台坡,剩点气气也不多”来形容爬山的艰辛。

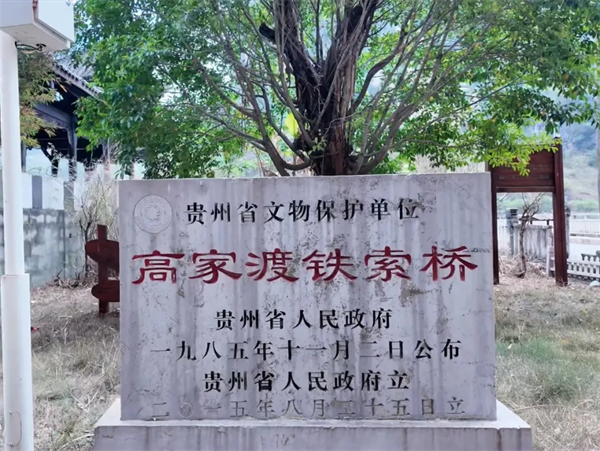

盐道走到底,就是奔腾向东的北盘江。数百年来,高家渡口静静地躺在这里,看着江水湍急、旅人历经险情。过去,当地人用竹子编成竹篾,从江的一头连到另一头,以此来牵引渡船。但是每逢雨季或稍不留神就会沉船,时有伤亡。

1875年(清光绪元年),借助时任四川总督丁宝桢推行盐务改革,推动盐道建设的良机,水城厅通判陈昌言筹银,建高家渡义渡——铁索一根,命名为“普济桥”。这座铁索桥长79.6米、宽3米,正身由椭圆形铁环扣起的17根平列铁链作底,再铺以54块铁拉板和若干木板;另外用2根铁链从侧相护,护链筑入桥两端石扶手内。

在过去的几十近百年中,这座铁索桥成为了人们运输食盐、布匹、茶叶等物资的最便捷、最安全通道,见证了二台坡的最荣光时期。

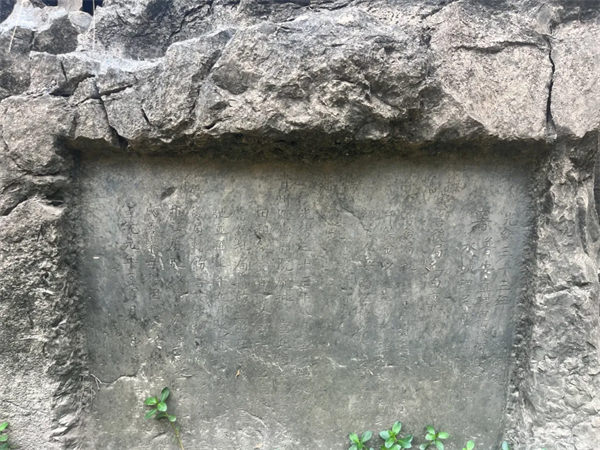

如今,铁索桥已经被旁边的更安全更宽敞的混凝土桥所替代。但在铁索桥的两端,还有九通摩崖石刻静静地刻记着那段历史,百余年的风吹日晒,石刻已经斑驳难辨,站在桥边,望着这些饱含历史的残破石刻,仿佛还能看到工匠们烈日下挥汗如雨、寒风中艰难跋涉,还能看到人们在桥上往来穿梭,谈笑风生、赶集贸易、走亲访友……

一户人家演绎的文脉传承

53岁的邓笔先是新街面塑市级非物质文化遗产代表性传承人,新街面塑已被列为第六批省级非物质文化遗产代表性项目。

今天的邓笔先一家可以说是当地非物质文化遗产传承的集大成之家。因为手艺结缘,他妹妹嫁给了画糖画、吹糖人的訾轩鉴;而同样画糖画、吹糖人的轩鉴姐姐訾燕米,又嫁给了糖画艺人陆大江。三门四人都在用手的艺术谋生度日。

多年来,几家亲戚之间都是各自走南闯北摆摊设点,邓笔先觉得抱团发展更好,近几年便把大家召集起来,组成了一个小团队,将糖画带入了更广阔的市场。现在他们团队受邀到贵阳景区里现场制作文化商品售卖,生意很不错。因声名在外,就连酒店开业、楼盘开盘、商场活动等场合也都会时常邀请他们现场制作,增加观赏性。

而且,随着时代的发展,他们团队的创作题材也在不断翻新,除传统的十二生肖、花鸟鱼虫这类主题外,新流行的卡通形象也都渐渐成为新宠。大火的哪吒、帅气的奥特曼现在都是他们的热销产品,“可以说这些现代元素为古老手艺注入了新活力,也吸引了更多人的喜欢。”

为了进一步传承和扩大面塑和糖画的影响力,邓笔先和他的团队还积极走进贵阳的中小学校,以“非遗进校园”的形式,将这门传统技艺带到孩子们的身边。让孩子们在亲身体验中,感受糖画制作的乐趣和传统艺术的魅力,激发孩子们对传统文化的热爱,也培养他们的认同感和自豪感。

邓笔先说:“我们希望通过自己的努力,让更多人了解和喜爱这些传统手艺。传统文化是我们民族的根和魂,我们有责任把它传承下去,让它在现代社会中焕发出新的生机。”

古盐道见证了历史的沧桑变迁,非遗糖画传承了文明的厚重与温度,二者奇妙地融合在二台这片土地上,似乎正好映和着这方古老而充满生机的土地。(钟淑珺 邹芳 欧阳丹丹)