八旬老职工胡铸

初夏的晚风吹来,宝山北路的梧桐叶沙沙作响,些许倒影摇曳在行人脸上。市民游客乘兴而来,打卡新印1950这一由老厂房改造而来的文旅新地标,沉浸式感受历史与现代的交融。

和年轻人的新奇打卡不同,82岁的胡铸悠悠地踱步,对老厂房的许多地方,那些最新的设计更新,特别是展厅里的老照片,都看得格外仔细。之所以那么深情,是因为这个厂改变了他的命运,也成就了他的一生。

胡铸老人说,小时候家里九口人,就靠父亲一个人每月40元的工资生活,日子过得异常艰难。为了帮助家里,自己和母亲卖过小菜,也给人拉过板车,甚至连小学升学考试都放弃了。

1958年8月,厂址在沙河桥的贵州人民印刷公司招工,十五岁的胡铸报名并成功入厂,从此开启了作为印刷工人的一生。“当时每月工资13元,差不多占了父亲工资的三分之一,真是帮助解决了一家人的生活大问题。”回忆往事,老人仍能清晰记得当年的欣喜。

当时,由于家里住房不够,他就搬到离家不到一公里的厂区宿舍,既解决了住宿问题,又方便上下班,简直高兴得不行。那些艰苦、单纯又快乐的时光,老人如今回想起来,脸上仍然会动容。

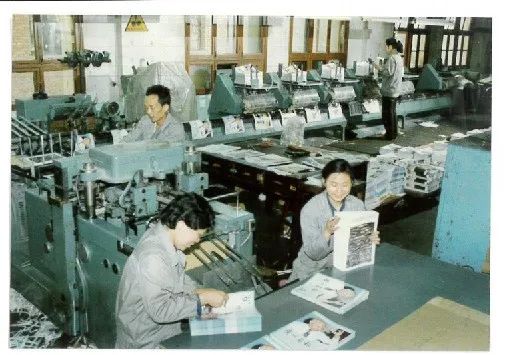

年轻时的胡铸(后一),与工友们在车间

在他的记忆中,1960年左右,印刷厂从沙河桥搬到了如今的宝山北路,厂区扩大,业务也迎来了快速发展。与此同时,他个人也因为踏实认真,专业技术得到快速提升,逐渐成了厂里的业务骨干。

“一开始,印刷都是手工操作,得对着手稿,把不同字体和字号的铅字,在铅字版上一一排好,然后放到圆盘机、四开机上印刷。业务繁忙时,光我们排字车间,就有200多人,大家忙着印《资治通鉴》等古籍,还有很多的外国侦探小说。”胡铸回忆道。

从前的老厂生产车间

他说,随着规模不断扩大,印刷厂分工也更细了,不仅有排字、铅印、装订几大车间,还新建了机修车间,里面又分木工组、模具组、机床组等,许多设备一应俱全,简直是一个小型机械厂。

同时,厂里先后从联邦德国、日本、英国引进激光照排、四色平印等一批先进设备,效率大大提高,印刷品质也更好,大量印刷业务也随之而来。

胡铸印象最深的,是新印厂的生产规模扩大后,在如今百灵尚品处修建了一个大车间,并引进了几台相应的大设备。后来新印厂路处的厂房建好后,要把设备运进来时,却发现门小了很多,以至于不得不把门拆了半边。那时,厂里的发展一片大好,许多退役转业军人,也纷纷进厂当工人。

和老同事通话,大家都很高兴

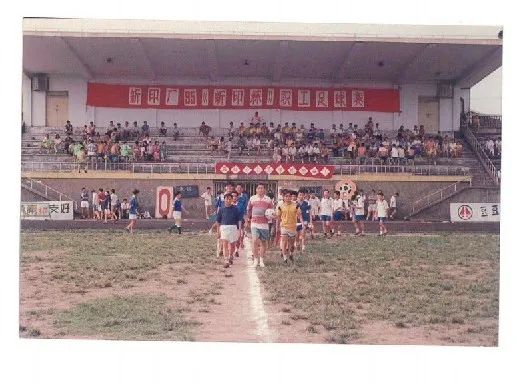

厂里发展了,各种文化生活也丰富起来,甚至还建了篮球场和足球场。每到周末,篮球、足球、羽毛球、乒乓球等各种比赛纷纷上演,车间与车间比、男队与男队比、女队与女队比,整个厂区热闹非凡。

职工足球赛

充满人文关怀的是,厂里不仅有医务室,还建了婴儿室,工人们的小孩,都有专门的人照看。由于效益好,家属生病了,打个单子就可以送医院,厂里报销50%的费用,而职工住院,则全部报销,一分钱都不用掏。

然而,随着市场经济的到来,各种更加灵活的印刷厂纷纷抢占业务,新印厂遭到了冲击。为了改变颓势,厂里做了很多努力,从车间主任到经营部主任的胡铸,也在短暂的忧虑后,开始了“摸着石头过河”的探索,不仅争取到《知音》《家庭》《读者》等重点期刊杂志在西南地区的印制业务,甚至把广西河池的暑假作业业务也拉了过来。

“一辈子都在新印厂,值得回忆的东西太多了,真是说都说不完。”他说,比如大早上生火暖车间,挑着加了色素和糖精的水到车间给工友们喝,或者在球场上大汗淋漓的运动,都是几十年后的美好回忆。

和当年与师傅一起栽种的梧桐树合影

这样一个充满干劲和热情的人,工作中却异常谦逊。每次说该涨工资时,都主动把名额让给了师傅,而遇到什么困难,就总是冲在前。这些年,新印厂改造升级,住在附近的他,也只是远远地观看,唯恐影响了正常的建设。

“开放了我才进来,这几天每天都来逛。就是走走看看,和老同事们聊聊,也算是一种记忆吧。”老人表示,新印厂的成立和发展,都是几代老工人共同努力的结果,也是时代发展的必然,就像如今新厂区搬到了郊区,也是社会和城市发展的结果。老厂房闲置多年后改造升级,不仅盘活了闲置的资源,搞活了一方经济,也创造了很多就业条件,真的非常好。

“总结起来说,这个厂造就了我,我爱这个厂。从吃不起饭到有饭吃,再到有衣穿,有房住,这些都是新印厂给的,你说感情怎么能不深?”他说。

采访的最后,老人仍然断断续续地回忆那些经历的琐事,尽管每一件的细节不那么清晰了,但讲到某个有趣的细节和温暖瞬间,都能勾起他脸上的笑容。

临别之时,在记者的邀请下,胡铸在那株半个多世纪前,他和师傅一起栽种的梧桐树下,拍了一张最新的照片。较之手机里他光着膀子工作的老照片,半个多世纪的时光,仿佛就在一刹那间。(赵毫)