贵州石阡:暑期旅游热助推乡村振兴

7月16日,游客在铜仁市石阡县龙井乡关口坪村仙人街景区游玩。

近年来,贵州省铜仁市石阡县结合地域优势,融入当地文化、加大对旅游资源的开发利用和基础设施建设。随着暑期到来,年平均气温只有17.3摄氏度的石阡县迎来了众多避暑游客,仙人街、温泉小镇等多个景区游客接待量同比均大幅提升,有力助推了乡村振兴。

新华社发(宁坚 摄)pagebreak

贵州石阡:暑期旅游热助推乡村振兴

7月16日,游客在铜仁市石阡县龙井乡关口坪村仙人街景区游玩。

近年来,贵州省铜仁市石阡县结合地域优势,融入当地文化、加大对旅游资源的开发利用和基础设施建设。随着暑期到来,年平均气温只有17.3摄氏度的石阡县迎来了众多避暑游客,仙人街、温泉小镇等多个景区游客接待量同比均大幅提升,有力助推了乡村振兴。

新华社发(龙元彬 摄)pagebreak

贵州:绿色能源为山区经济发展添动力

位于威宁彝族回族苗族自治县二塘镇的贵州金元梅花山农业光伏电站(7月6日摄,无人机照片)。

近年来,贵州抓住新能源发展的时代机遇,风电、光伏发电等新能源产业迅猛发展。在大力发展绿色能源的同时,贵州还充分利用光伏板下的土地种植农作物,带动有条件的农户发展畜牧养殖。

截至2023年6月底,贵州省新能源装机总容量累计达2181万千瓦,这些“风吹日晒”产生的经济效益,正逐渐成为贵州山区发展的新动能。

新华社记者 陶亮 摄pagebreak

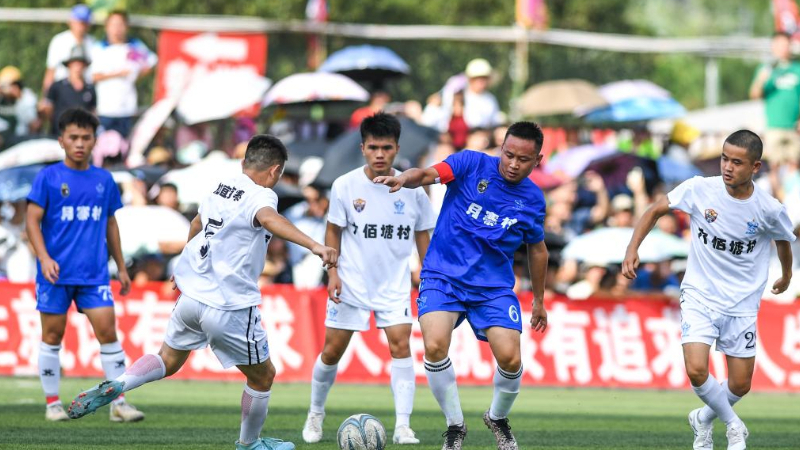

贵州“村超”球员的“双面人生”

拼版照片:左图为7月15日,丰乐村一队球员贾勇辉在赛场上组织进攻;右图为7月15日,贾勇辉在豆芽生产作坊里为客户准备豆芽。贾勇辉是一名卖菜小贩,平时靠制作和批发豆芽贴补家用,他在球队里任后腰。

在今年的贵州省榕江县“村超”足球比赛中,20支参赛队的球员来自各行各业,有建筑工人、有卖菜小贩、有烧烤摊老板、有室内装修设计师、有教师、有学生……出于对足球运动的热爱,大家临时组成参赛队。穿上球衣,他们是为荣誉而战的足球队员;脱下球衣,他们是为生活奔忙的普通人。虽然很多人已步入中年,但他们仍在绿荫场上奋力奔跑,不知疲倦。

新华社记者 杨文斌 摄pagebreak

贵州“村超”球员的“双面人生”

7月15日,丰乐村一队球员朱永辉在“村超”赛场上补水降温。

在今年的贵州省榕江县“村超”足球比赛中,20支参赛队的球员来自各行各业,有建筑工人、有卖菜小贩、有烧烤摊老板、有室内装修设计师、有教师、有学生……出于对足球运动的热爱,大家临时组成参赛队。穿上球衣,他们是为荣誉而战的足球队员;脱下球衣,他们是为生活奔忙的普通人。虽然很多人已步入中年,但他们仍在绿荫场上奋力奔跑,不知疲倦。

新华社记者 杨文斌 摄pagebreak

贵州最大易地搬迁安置点的幸福生活

柏杨林街道,一名孩子写下梦想(7月13日摄)。

毕节市七星关区柏杨林街道是贵州省单体规模最大的易地扶贫搬迁安置点,该街道积极写好易地扶贫搬迁“后半篇文章”,盘活各种资源,带动搬迁群众就业创业,不断拓宽增收致富渠道。安置点配套建设了学校、幼儿园、卫生院、社区卫生室,以及长幼日间托养照料中心、文化娱乐场所等,让近3万名搬迁群众实现病有所医、幼有所教、老有所养。

新华社记者 刘续 摄pagebreak

贵州最大易地搬迁安置点的幸福生活

柏杨林街道生态农业观光园,搬迁居民在劳作(7月13日摄)。

动搬迁群众就业创业,不断拓宽增收致富渠道。安置点配套建设了学校、幼儿园、卫生院、社区卫生室,以及长幼日间托养照料中心、文化娱乐场所等,让近3万名搬迁群众实现病有所医、幼有所教、老有所养。

新华社记者 刘续 摄pagebreak

贵州威宁:家庭牧场促增收

贵州威宁彝族回族苗族自治县雪山镇村民饲养的牛在风力发电设备下的草场吃草(7月13日摄,无人机照片)。

近年来,贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县按照“以粮养畜、种草养畜”的发展思路,把家庭牧场建设作为农民增收的重要途径,推动养殖业向规模化、生态化、集约化方向发展。

新华社记者 陶亮 摄pagebreak

贵州丹寨:“非遗小镇”看非遗

7月21日,游客在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县万达小镇观赏“南海醒狮”表演。

当日,第三届中国丹寨非遗周在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县万达小镇开幕。近年来,丹寨县万达小镇利用当地众多非遗项目,打造以非遗为特色的文化小镇,为非遗传承人和传统手工艺人提供平台,助力乡村振兴。

新华社发(杨武魁 摄)pagebreak

乌蒙深处,“独臂医生”29年守护村民健康

朱大清出诊途中遇到一牧羊人(7月19日摄)。

一口药箱、一把花伞、一双雨鞋、一个总是行色匆匆的身影,这是朱大清20多年来给村民们留下的印象。

朱大清是贵州省威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇新水村的一名乡村医生,出生在行医世家的他,因左上肢先天性缺失症,导致左手残疾。但他从小立下医学志向,要像父亲一样用自己的医术来为乡亲们治病。

1994年,朱大清从贵阳医学院中医专业毕业后,回到缺医少药的家乡新水村,背起父亲生前留下的老药箱,行走在云贵两省交界处的乌蒙山里,行医问诊,救死扶伤。

朱大清说,以前村里没有电话,交通不便,经常有急诊病人家属走几十里山路来到他家,请他出诊。只要病人有需要,无论夜多深,山路多湿滑,他从来不推辞。

29年来,朱大清的行医足迹遍及云贵两省几十个乡镇。对于家庭经济拮据的村民,他治好就走,不忍心向乡亲们讨要医药费,乡亲们都称赞朱大清是“良心好医生”。

新华社记者 杨文斌 摄pagebreak

贵州剑河:欢度仰阿莎文化节

7月23日,小朋友在贵州剑河仰阿莎文化节上参加苗族水鼓舞活动。

7月22日至25日,“中国·剑河2023年‘六月六’仰阿莎文化节”在贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县举行。文化节期间,当地开展民族文化展演、水鼓舞表演、水龙狂欢、民歌大赛等丰富多彩的活动,欢度仰阿莎文化节。

新华社发(方鹏 摄)